なぜ、ハイドンなのだろうか。

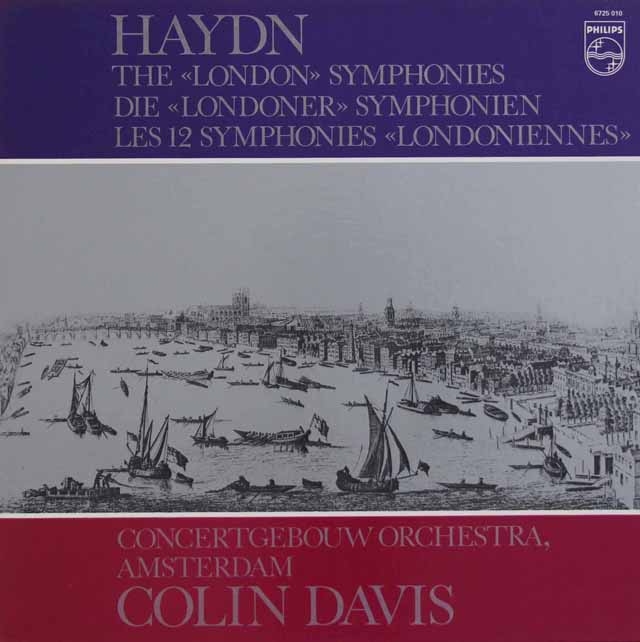

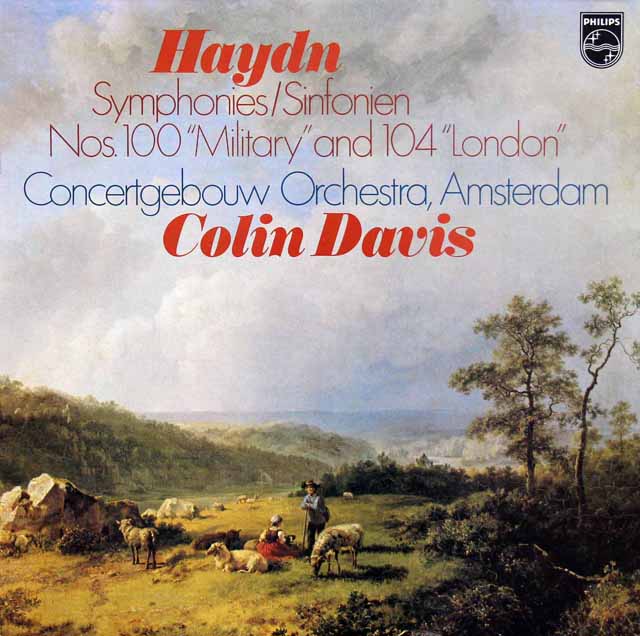

コリン・デイヴィスのハイドンを聴きながら、ふと昔聞いた言葉を思い出した。

小澤征爾さんがかつて、

「暗譜するのに、いちばん難しい作曲家はハイドンだ」

と語っていたという話である。

その理由は意外なものだった。

ハイドンのスコアは、あまりに単純だからだという。形式は明快で、和声も整理され、見た目には複雑さがない。

ところが、その“単純さ”ゆえに、記憶の手がかりが少なく、暗記するのが極めて難しい。余計な情報がないからこそ、音楽そのものを深く理解していなければ、頭に残らないのだという。

このエピソードは、ハイドンという作曲家の本質を、実に鋭く突いていると思う。

ハイドンの交響曲は、外面的な効果に乏しい。強烈な対比や、感情を露骨に煽る場面は少なく、音楽は端正に、しかし淡々と進んでいく。だからこそ、指揮者が何かを「足そう」とすると、すぐに不自然さが露呈する。一方で、何もしなければ音楽は痩せ、ただの音の羅列になってしまう。

つまりハイドンは、指揮者の音楽観や節度、誠実さが、そのまま透けて見える作曲家なのではないだろうか。

その意味で、ハイドンの交響曲は、指揮者の個性が最もはっきりと表れるレパートリーの一つだと感じる。派手な身振りも、解釈上の色付けも許されない場所で、何を選び、何をしないか。その判断の積み重ねが、演奏の質を決定する。

コリン・デイヴィスのハイドンを聴いて、まず感じるのは響きの美しさだ。オーケストラ全体がよくブレンドされ、ホールトーンがたいへんきれいに整っている。響きは豊かだが濁らず、古典派の音楽として理想的な透明感が保たれている。

興味深いのは、これだけ音がよく溶け合っていながら、各楽器の分離がきわめて良い点である。内声は埋もれず、木管の動きや弦の対話が自然に耳に入ってくる。音が一つの塊として鳴っているのではなく、秩序だった集合体として響いている感覚がある。

テンポ設定はいずれの曲でもきわめて適正だ。急ぐことも、引き延ばすこともなく、音楽は自然な呼吸で進んでいく。メロディーの表情づけにも節度があり、感情を誇張することはない。それでいて決して冷たくはならず、人間的な温度が保たれている。

このハイドンは、非常に聴き飽きない。一度の強烈な印象で聴き手を驚かせるタイプの演奏ではないが、繰り返し聴くほどに、構造の美しさや内声の動きが静かに浮かび上がってくる。

「模範的」でありながら「機械的」ではない。

よくブレンドされ、しかも分離が良い――この一見矛盾した要素を両立させている点に、デイヴィスという指揮者の本質があるように思う。

ハイドンが「単純すぎて難しい」作曲家だとすれば、この演奏は、その単純さの奥行きを真正面から引き受けたものだ。

だからこそ、いま聴いても新鮮で、静かな説得力を失わないのだろう。

デイヴィスのハイドン/交響曲第86番と98番

クラシックレコード専門店・(株)ベーレンプラッテ 代表取締役

1961年新潟生まれ。

10代からクラシック音楽やオーディオをこよなく愛し、大学・大学院では建築音響を専攻(工学修士)。修了後は、ホールやオーディオルームなどの設計・施工などに従事。2002年からは、輸入クラシックレコード専門店であるベーレンプラッテを立ち上げ現在に至る。

年数十日はヨーロッパ(オーストリアやドイツなど)で過ごし、レコード買い付けや各地のコンサートホールやオペラハウスを奔走する毎日を送っている。

アナログ(音元出版)や放送技術(兼六館出版)などの雑誌にも多数寄稿。

クラシックレコードの世界(ミュージックバード)などの番組でも活躍。

五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート(練馬区文化振興協会)講師。

ウィーン楽友協会会員

ベーレンプラッテ

店主やスタッフたちが、直接ヨーロッパで買い付けをした良質なクラシックレコードのみ扱う専門店。

また、店舗でも使用している店主たちが厳選したレコードケア用品(クリーニングマシンやオリジナル内袋など)も販売中。

<公式SNS>

Facebook:ベーレンプラッテ

Related Posts

None found