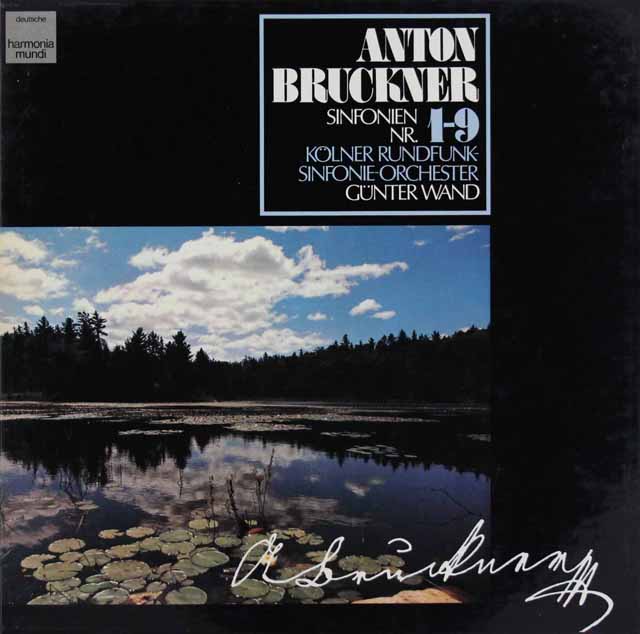

ギュンター・ヴァントとケルン放送交響楽団

― ブルックナー全集という「基準点」

ギュンター・ヴァントの名を語るとき、ブルックナーは避けて通れない作曲家である。とりわけ、ケルン放送交響楽団との録音による交響曲全集は、彼の芸術を理解するうえでの出発点であり、同時に基準点でもある。

ヴァントのブルックナーは、しばしば「禁欲的」「冷静」「構造的」と形容される。だがそれは、感情や精神性を欠いた演奏という意味ではない。むしろ彼は、感情や宗教性を演出によって付加することを拒否し、作品の内部にすでに書き込まれている時間構造や和声進行が、自ずから語り始める瞬間を待つ指揮者だった。

テンポは恣意的に揺らされることなく、クライマックスも煽られない。音楽は一歩一歩、確実に前進する。その結果として立ち現れる巨大な頂点には、作為ではなく、必然としての圧倒的な重みが宿る。ヴァントのブルックナーは、ロマン的陶酔ではなく、建築物のような厳密さによって聴き手を黙らせる。

ケルン時代という基盤

この美学が最も体系的に記録されたのが、ケルン放送交響楽団との長年の協働である。

ヴァントは1950年代からケルンを拠点に活動し、1974年代から81年にかけて、ブルックナーの段階的に録音していった。そして最終的に完成したのが、このブルックナー交響曲全集である。

この全集の特徴は、まず統制されたアンサンブルと明晰な音楽設計にある。ケルン放送交響楽団は、ウィーン・フィルやベルリン・フィルのような華やかさを持つ楽団ではない。しかしその分、音楽は常に中庸で、過度な自己主張をしない。その性格が、ヴァントの構造主義的な解釈と理想的に噛み合っている。

各楽章では、内声が明確に浮かび上がり、和声の移ろいが手に取るように聴き取れる。テンポは決して遅くはないが、急ぐこともない。音楽は「進められる」のではなく、「自ら進んでいく」ように感じられる。この感覚こそが、ケルン盤ブルックナーの最大の魅力だろう。

後年の名演との関係

ヴァントのブルックナー録音は、このケルン盤で完結したわけではない。1980年代以降、彼は北ドイツ放送交響楽団と活動の中心を移し、ブルックナーを再び録音・演奏するようになる。これらの多くはライヴ録音で、空間の響きと音楽の推進力が強く、ケルン時代よりも有機的で呼吸の深い演奏として評価されている。

さらに晩年には

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との共演も実現し、音色の完成度という点では別格とも言える記録が残された。

しかし重要なのは、これらNDRやBPOとの名演が、当時はLPとしてほとんどが発売されていなかったという事実である。現在流通しているLPは、すべて後年の復刻盤であり、制作思想の前提がすでに異なる。

「LP期」に存在した唯一の全集

この点において、ケルン放送交響楽団とのブルックナー全集は、特別な意味を持つ。

アナログLPの時代に、リアルタイムで制作・発売された唯一のヴァント/ブルックナー全集――それがこのセットである。

1980年代のオリジナルLPは、マスターテープのダイナミクスを自然に活かし、過度な補正を加えないカッティングが行われていた時代の産物だ。そのため、音は過剰に整えられることなく、演奏空間の空気感と時間の流れをそのまま盤に刻み込んでいる。

ブルックナーの交響曲は、単に音の集合体ではない。長大な時間の中で、和声と沈黙が交錯しながら進行する「時間芸術」である。LPというメディアは、その時間を物理的な回転として身体に感じさせる点で、ブルックナーと極めて相性が良い。ケルン盤は、まさにLPで聴かれることを前提として成立したブルックナー全集なのだ。

総括 ― ヴァントのブルックナーを語る際、NDRやベルリン・フィルとの晩年の名演が話題の中心になることは多い。しかし、そのすべては、このケルン盤で確立された美学の延長線上にある。

装飾を排し、構造を信じ、音楽の時間に身を委ねる。

その思想が、最も純粋な形で刻まれているのが、このケルン放送交響楽団との全集である。

それは完成形であると同時に、すべての出発点でもある。

ヴァントのブルックナーを深く理解したいと願うなら、まずこの全集に立ち返ること――それが、最も確かな道筋と言えるだろう。

ブルックナー/交響曲全集

ギュンター・ヴァント(指揮)

ケルン放送交響楽団

シュトルベルガー・シュトラーセ・シュトゥディオ、ケルン

1974-81年録音(セッション)

クラシックレコード専門店・(株)ベーレンプラッテ 代表取締役

1961年新潟生まれ。

10代からクラシック音楽やオーディオをこよなく愛し、大学・大学院では建築音響を専攻(工学修士)。修了後は、ホールやオーディオルームなどの設計・施工などに従事。2002年からは、輸入クラシックレコード専門店であるベーレンプラッテを立ち上げ現在に至る。

年数十日はヨーロッパ(オーストリアやドイツなど)で過ごし、レコード買い付けや各地のコンサートホールやオペラハウスを奔走する毎日を送っている。

アナログ(音元出版)や放送技術(兼六館出版)などの雑誌にも多数寄稿。

クラシックレコードの世界(ミュージックバード)などの番組でも活躍。

五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート(練馬区文化振興協会)講師。

ウィーン楽友協会会員

ベーレンプラッテ

店主やスタッフたちが、直接ヨーロッパで買い付けをした良質なクラシックレコードのみ扱う専門店。

また、店舗でも使用している店主たちが厳選したレコードケア用品(クリーニングマシンやオリジナル内袋など)も販売中。

<公式SNS>

Facebook:ベーレンプラッテ

Related Posts

None found