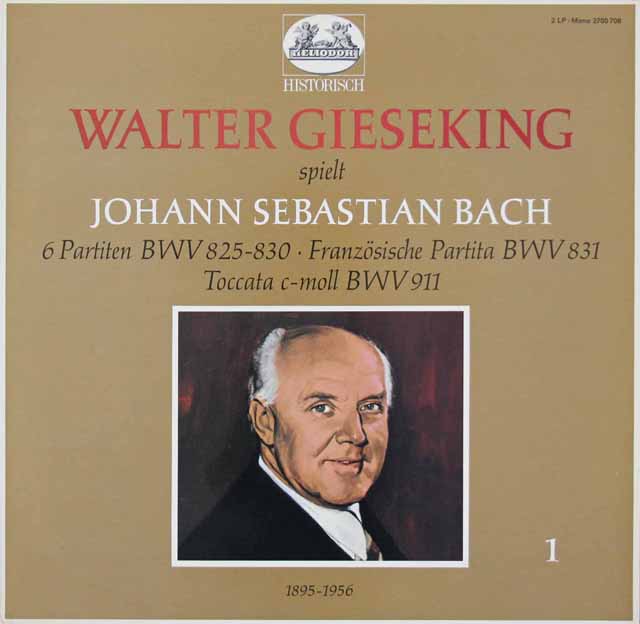

ギーゼキングのバッハ ――「何も起きない」ことの豊かさ(パルティータを聴いて)

ギーゼキングのバッハ演奏(DGGに残された一連の録音)を聴いていると、まず戸惑いを覚える。

そして、感動を覚える。

そこには、グールドのような鋭利な個性も、リヒテルのような精神的緊張もない。

テンポは自然、音色は穏やかで、どこか「さらっと楽譜に忠実に弾いてみただけ」のようにも聴こえる。パルティータを聴いても、「何番のどこがすごい」「ここが美しい」と指摘しにくい。山場らしい山場もなく、音楽は淡々と流れていく。

しかし、不思議なことに――決して退屈ではない。

ギーゼキングのバッハには、「事件」が起きないのだ。

舞曲は舞曲のまま進み、クライマックスが演出されることもない。だがそれは、音楽に無関心なほかのではなく、むしろ音楽を過度に意味づけしないという強い自制の結果だろう。彼はバッハを「解釈」しようとせず、構造を誇示することも、感情を上乗せすることもしない。

ただ、書かれた音をそのまま時間の中に置いていく。

そっけないくらいに。

この姿勢は、現代の評価軸から見ると非常に語りにくい。現代的でもなく、ロマン派的でもなく、思想的な主張もない。だが聴き進めるうちに、次第に別の感触が立ち上がってくる。

それは、音楽の背後にある人間的な温かさであり、作曲家に対する深い信頼と愛情だ。

ここで私に思い出されるのが、ピエール・ブーレーズの晩年の演奏である。かつて尖鋭な前衛の旗手だった彼が、晩年には何も主張しないような自然な流れの音楽を示したことはよく知られている。そこには理念や方法論を超えた、人としての温かさあった。ギーゼキングのバッハにも、それとよく似た感触があると感じる。

重要なのは、この「温かさ」が感情表現やロマン的抑揚から生まれているのではないという点だ。

むしろ、音楽に対してもう疑わなくなった人の静けさから生じている。だからこそ、強く心を揺さぶられるわけではないが、聴いている時間が空白にならない。音楽が、ただ音楽として在り続けるのだ。

ギーゼキングのバッハは、「名演奏」と呼ばれる類のものではないかもしれない。どこがすごいのかを説明するのも難しい。しかし、気づくとまた棚から取り出してしまう――そんな種類の演奏である。

事件は起きない。尖りもない。けれど、そこには確かに人がいて、音楽を信じている。そのこと自体が、いまの私たちにはむしろ貴重に感じられるのではないだろうか。

「パルティータ」以外のギーゼキングのバッハ

(いずれも、1950年のザール放送での録音)

クラシックレコード専門店・(株)ベーレンプラッテ 代表取締役

1961年新潟生まれ。

10代からクラシック音楽やオーディオをこよなく愛し、大学・大学院では建築音響を専攻(工学修士)。修了後は、ホールやオーディオルームなどの設計・施工などに従事。2002年からは、輸入クラシックレコード専門店であるベーレンプラッテを立ち上げ現在に至る。

年数十日はヨーロッパ(オーストリアやドイツなど)で過ごし、レコード買い付けや各地のコンサートホールやオペラハウスを奔走する毎日を送っている。

アナログ(音元出版)や放送技術(兼六館出版)などの雑誌にも多数寄稿。

クラシックレコードの世界(ミュージックバード)などの番組でも活躍。

五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート(練馬区文化振興協会)講師。

ウィーン楽友協会会員

ベーレンプラッテ

店主やスタッフたちが、直接ヨーロッパで買い付けをした良質なクラシックレコードのみ扱う専門店。

また、店舗でも使用している店主たちが厳選したレコードケア用品(クリーニングマシンやオリジナル内袋など)も販売中。

<公式SNS>

Facebook:ベーレンプラッテ

Related Posts

None found