カール・ズスケの録音歴をあらためて眺めてみると、

ひとつの特徴がはっきりとわかってくる。

弦楽四重奏やソナタの録音は数多く残しているのに、

ヴァイオリン協奏曲となると、その数は驚くほど少ない。

これは偶然ではない。

むしろ、ズスケという音楽家の立ち位置を、

きわめて雄弁に物語っている事実である。

協奏曲は、原理的に「前に立つ音楽」である。

ソリストはオーケストラの前に立ち、

音楽を主導し、

時に英雄的であり、

時にカリスマ的である。

一方で、四重奏やソナタは、

他者との関係の中で成立する音楽だ。

誰かが突出しすぎれば、全体はすぐに崩れてしまう。

そこでは、

どのように立つかよりも、

どのように関係を結ぶかが問われる。

ズスケは明らかに、後者の音楽を選び続けた人だった。

協奏曲を「避けた」という言い方は、

おそらく正確ではない。

彼は、

自分にとって必然のある場合にしか、

独奏者として前に立たなかった

と考えるほうが自然だろう。

若い頃に録音したハイドンの協奏曲(1964年録音)は、

その好例である。

ハイドンの協奏曲は、

過度な英雄性を要求しない。

ソリストは、構造の中に自然に収まり、

オーケストラと対等に会話することができる。

ここではズスケは、

「前に立つ独奏者」というより、

拡張された室内楽の一員として振る舞っている。

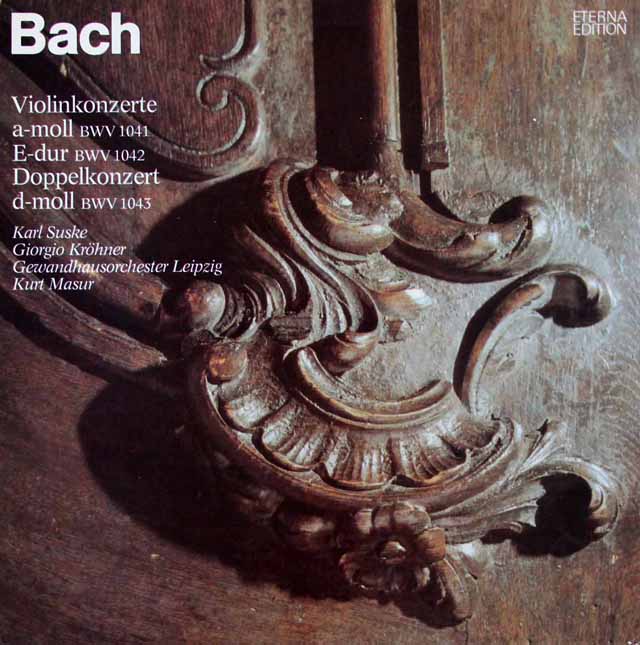

比較的後年に録音されたバロック作品、

とりわけバッハの協奏曲的作品でも事情は同じだ。

そこでも彼は、

合奏の一部として立ち、

音色や身振りで自己を主張することはない。

無伴奏バッハで見せた姿勢が、

そのまま他者との関係の中に持ち込まれている。

さらに興味深いのは、

モーツァルトのヴァイオリン協奏曲が、残されていないことである。

四重奏やソナタでは、

モーツァルトを深く掘り下げているにもかかわらず、

協奏曲となると、ズスケはそこに立たなかった。

モーツァルトの協奏曲は、

音楽的完成度以上に、

奏者の人柄や身のこなしが、そのまま音になる作品群だ。

愛嬌、即興性、舞台上での存在感。

それらを自然に引き受けられる人でなければ、

この音楽は成立しない。

ズスケは、

モーツァルトを「対話の音楽」としては引き受けたが、

「前に立つ音楽」としては選ばなかった。

この選択は、

彼が何を大切にしていたかを、

静かに語っている。

そう考えると、

ズスケが例外的に残した

ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲が、

いっそう特別な意味を帯びてくる。

ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲(ズスケ&マズア/1987年録音)

ベートーヴェンの協奏曲は、

愛嬌や身振りを要求しない。

そこにあるのは、

公共性、構築された時間、

そして音楽を引き受ける責任だ。

ズスケはこの作品において、

決して英雄になろうとはしなかったが、

流れを手放すこともなかった。

無伴奏バッハから始まり、

協奏曲をほとんど録らなかったという事実を経て、

このベートーヴェンへ至る道筋は、

一人の音楽家の生き方として、

実に一貫している。

次に取り上げたいのは、

ズスケが「例外として引き受けた」

このベートーヴェンの協奏曲である。

クラシックレコード専門店・(株)ベーレンプラッテ 代表取締役

1961年新潟生まれ。

10代からクラシック音楽やオーディオをこよなく愛し、大学・大学院では建築音響を専攻(工学修士)。修了後は、ホールやオーディオルームなどの設計・施工などに従事。2002年からは、輸入クラシックレコード専門店であるベーレンプラッテを立ち上げ現在に至る。

年数十日はヨーロッパ(オーストリアやドイツなど)で過ごし、レコード買い付けや各地のコンサートホールやオペラハウスを奔走する毎日を送っている。

アナログ(音元出版)や放送技術(兼六館出版)などの雑誌にも多数寄稿。

クラシックレコードの世界(ミュージックバード)などの番組でも活躍。

五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート(練馬区文化振興協会)講師。

ウィーン楽友協会会員

ベーレンプラッテ

店主やスタッフたちが、直接ヨーロッパで買い付けをした良質なクラシックレコードのみ扱う専門店。

また、店舗でも使用している店主たちが厳選したレコードケア用品(クリーニングマシンやオリジナル内袋など)も販売中。

<公式SNS>

Facebook:ベーレンプラッテ

Related Posts

None found