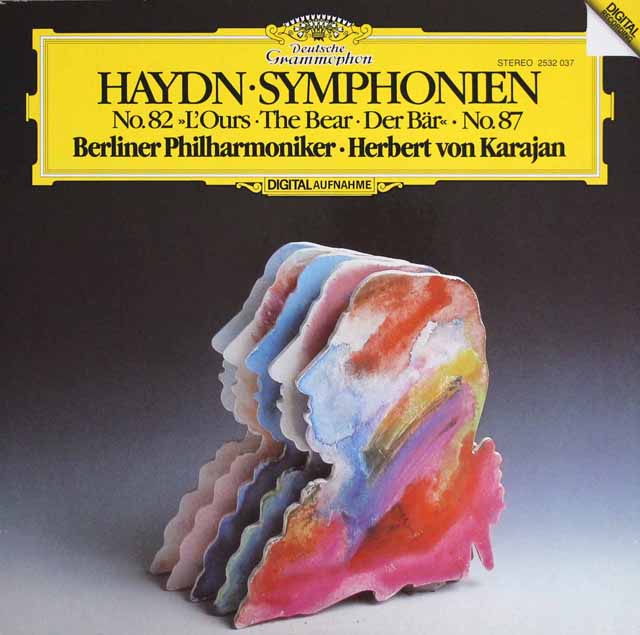

ヘルベルト・フォン・カラヤンが1980年代に録音したハイドン「パリ交響曲集」を続けて聴いていくと、早い段階で気づかされることがある。

この演奏は、一曲一曲の個性や面白さを拾い上げるよりも、彼が全体としてどのような「態度」でハイドンに向き合っているかを感じ取ったほうが、はるかに理解しやすい、という点だ。

実際、この「パリ」を聴いて浮かんでくる言葉を並べてみると、どれも似た方向を向いている。

まじめ、安定、頑固、不器用、誠実、そして辛口。

どれか一つだけを取り上げると否定的にも聞こえかねないが、ここではそれらが一体となり、非常に強い統一感を生んでいる。

まず驚かされるのは、その異様なまでの安定感である。テンポは終始揺れず、流れが乱れる気配もない。クライマックスを誇張することも、ユーモアを先回りして説明することもない。ハイドンの交響曲にしばしば期待される「機知」や「遊び心」は、演出としてはほとんど前に出てこない。

そのため、聴き方によっては「退屈」と感じる可能性は確かにある。音楽が危うい瞬間を見せることもなく、感情的な高揚を誘う場面も少ない。しかし、この退屈さは、音楽が薄いからではない。むしろ逆で、指揮者が“盛り上げる責任”を意識的に放棄しているからこそ生まれる感覚だ。

ここで感じられる「不器用さ」も、同様に重要である。

カラヤンは本来、音を磨き、流れを作り、響きを美しく整えることにおいて、極めて器用な指揮者だ。その彼が、ハイドンではあえて器用に振る舞わない。角を丸めず、愛想よく語らず、ただ音楽が成立する最低限の条件だけを、愚直なほど守り続けている。

その結果として立ち上がるのが、この演奏の「辛口」な味わいだ。甘さはなく、香りも控えめだが、雑味がない。誤魔化しがきかない分、聴き手には集中が要求される。しかし同時に、一度この距離感に耳が慣れると、どこにも破綻のない構造の強さが、じわじわと説得力を持って迫ってくる。

重要なのは、これが偶然の産物ではないという点である。

1980年代のカラヤンは、実演と録音を明確に切り分け、録音においては「語る」よりも「残す」ことを重視していた。その姿勢はブルックナーやチャイコフスキーの全集にも共通しているが、ハイドンではとりわけ徹底している。

この「パリ交響曲集」は、年中行事として繰り返される音楽ではない。コンサートで聴衆を沸かせるための演奏でもない。最良の条件が整ったときに、一度きりで提示されるべき完成形として構想されたハイドンである。だからこそ、曲ごとの差異を強調せず、六曲をひとつの態度で貫いている。

この演奏が、ほかのカラヤンの名演奏とは明らかに異なって聴こえるのは、そのためだろう。

そして、その「違和感」こそが、この「パリ交響曲集」の最大の聴きどころでもある。

この演奏を、「まじめすぎて退屈」と決めつけるのは簡単、しかし・・・・・

また今度聴いてみよう!

クラシックレコード専門店・(株)ベーレンプラッテ 代表取締役

1961年新潟生まれ。

10代からクラシック音楽やオーディオをこよなく愛し、大学・大学院では建築音響を専攻(工学修士)。修了後は、ホールやオーディオルームなどの設計・施工などに従事。2002年からは、輸入クラシックレコード専門店であるベーレンプラッテを立ち上げ現在に至る。

年数十日はヨーロッパ(オーストリアやドイツなど)で過ごし、レコード買い付けや各地のコンサートホールやオペラハウスを奔走する毎日を送っている。

アナログ(音元出版)や放送技術(兼六館出版)などの雑誌にも多数寄稿。

クラシックレコードの世界(ミュージックバード)などの番組でも活躍。

五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート(練馬区文化振興協会)講師。

ウィーン楽友協会会員

ベーレンプラッテ

店主やスタッフたちが、直接ヨーロッパで買い付けをした良質なクラシックレコードのみ扱う専門店。

また、店舗でも使用している店主たちが厳選したレコードケア用品(クリーニングマシンやオリジナル内袋など)も販売中。

<公式SNS>

Facebook:ベーレンプラッテ

Related Posts

None found