今回あらためて聴き直したのは、

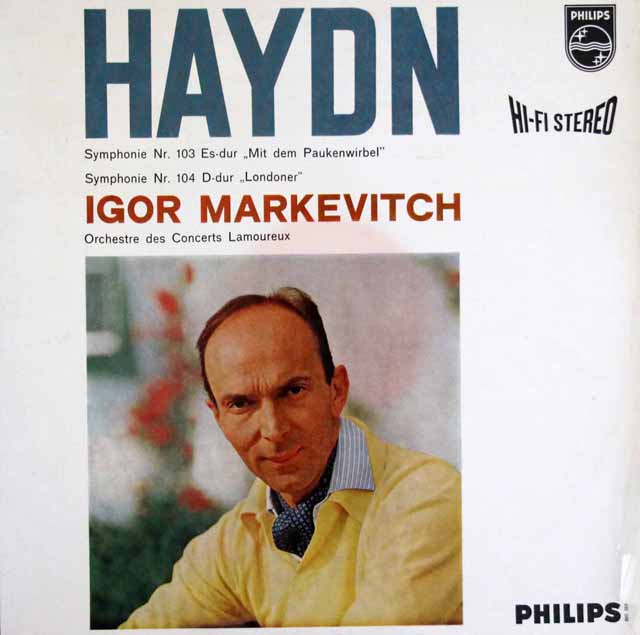

イーゴリ・マルケヴィチ指揮によるハイドン/交響曲第103番「太鼓連打」と第104番「ロンドン」である。

このところ、デイヴィスとカラヤンのハイドンを集中的に聴いたあとだったこともあり、今回のマルケヴィチは、第一印象から明確な違いをもって耳に飛び込んできた。

まず感じたのは、「鋭さ」。それも単なる速さや強さではなく、音楽の輪郭そのものが研ぎ澄まされているような鋭さである。

「太鼓連打」では、序奏からすでにその性格がはっきりしている。音が重く沈み込むことなく、しかし軽薄にもならない。各音が正確な位置に置かれ、そこから自然に音楽が立ち上がっていく。その結果として生まれる緊張感は、カラヤンのような音色の磨き上げによるものとも、デイヴィスの呼吸の良さによるものとも異なる。どちらかと言えば、構造そのものが剥き出しになったような辛口さが支配している。

続く「ロンドン」交響曲でも、その印象は変わらない。とりわけ強く感じたのは、終楽章の「勢い」である。ここで言う勢いは、テンポが速いという意味ではない。拍が前に転がるわけでもなく、煽るような演出があるわけでもない。それでも音楽は、最後まで一切だれず、前へ前へと進み続ける。

この推進力の正体は、マルケヴィチ特有のリズム感の良さにあると感じた。リズムが「ノる」のではなく、構造として正確に組み上げられているため、各声部が噛み合いながら同じ方向に進んでいく。その結果として、テンポを上げずとも、音楽は強い内部エネルギーを保ったまま走り続けるのである。

全曲を通して共通しているのは、感情を前面に押し出さないにもかかわらず、音楽が冷たくならない点だ。表情は抑制され、装飾は最小限だが、ハイドンの音楽が本来もっている機知や構築美は、むしろ明確になる。削ぎ落とすことで、骨格が浮かび上がる――そんな演奏である。

デイヴィスのハイドンが「人間的な温度」を感じさせるとすれば、マルケヴィチは「音楽の必然性」を示してくる指揮者だと言えるだろう。そしてカラヤンのように音色で包み込むことはしない。その代わり、リズムと構造で最後まで説得しきる強さを持っている。

今回あらためて聴いてみて、マルケヴィチが単に「辛口」「キレが良い」指揮者ではなく、非常に持久力のある音楽を作る人であることを実感した。派手さはない。しかし、一度走り出した音楽は、最後まで揺るがない。その緊張感こそが、このハイドン演奏の最大の魅力だろう。

クラシックレコード専門店・(株)ベーレンプラッテ 代表取締役

1961年新潟生まれ。

10代からクラシック音楽やオーディオをこよなく愛し、大学・大学院では建築音響を専攻(工学修士)。修了後は、ホールやオーディオルームなどの設計・施工などに従事。2002年からは、輸入クラシックレコード専門店であるベーレンプラッテを立ち上げ現在に至る。

年数十日はヨーロッパ(オーストリアやドイツなど)で過ごし、レコード買い付けや各地のコンサートホールやオペラハウスを奔走する毎日を送っている。

アナログ(音元出版)や放送技術(兼六館出版)などの雑誌にも多数寄稿。

クラシックレコードの世界(ミュージックバード)などの番組でも活躍。

五味康祐のオーディオで聴くレコードコンサート(練馬区文化振興協会)講師。

ウィーン楽友協会会員

ベーレンプラッテ

店主やスタッフたちが、直接ヨーロッパで買い付けをした良質なクラシックレコードのみ扱う専門店。

また、店舗でも使用している店主たちが厳選したレコードケア用品(クリーニングマシンやオリジナル内袋など)も販売中。

<公式SNS>

Facebook:ベーレンプラッテ

Related Posts

None found